PRÁCTICAS DEL CUERPO

Danza Butoh

Teatro

& Performance

3 SIMILITUDES ENTRE LA «DANZA BUTOH» Y EL «TEATRO POBRE» DE GROTOWSKI

¿Sabías que el butoh y el teatro físico son prácticas con un espíritu en común?

Hoy te quiero compartir una reflexión acerca del tipo de filosofía práctica, o ética artística que se pone en juego en la preparación del bailarín butoh y del performer de Jerzy Grotowski. Este diálogo que trazo es posible porque comparten un “espíritu de época” que los emparenta y los sitúa dentro de las vanguardias del siglo XX. Se trata de prácticas artísticas diferentes entre sí, danza por un lado, teatro por el otro, que surgen en geografías y culturas muy diferentes; la primera en Japón mientras que la segunda en Polonia, pero que sin embargo y pese a esas diferencias,

comparten ciertos aspectos y cuestionamientos, que no han sido lo suficientemente explorados y son un campo fértil de recursos para la formación escénica. Por eso hoy te presento algunas familiaridades que encuentro y me interesa recorrer algunas preguntas, gestos y movimientos que se mueven entre Oriente y Occidente, seguir sus huellas y probar qué posibilidades nos ofrecen hoy, para investigar y ampliar los márgenes de nuestras prácticas. Por eso si te interesa la escena contemporánea, en este artículo vas a encontrar gestos, recursos, saberes y prácticas para traficar entre la danza y el teatro.

¡Comencemos!

1) IR A LAS FUENTES PARA ROMPER CON LO ESTABLECIDO

Observo en cada caso un gesto que oscila entre la tradición y la ruptura. Tanto el butoh como el teatro laboratorio, investiga en sus propias fuentes y se meten de lleno a trabajar sobre sus herencias y sus tradiciones escénicas. El butoh recibe una gran influencia de las danzas folklóricas y del Teatro Noh, (drama musical del siglo XIV), del Kabuki (drama muy estilizado del siglo XVII, con presencia de maquillajes sofisticados en los actores que cantan), y del Bunraku (teatro de marionetas, música y narración oral del siglo XVIII). Así vemos que se alimenta de dramas que son muy codificados, con reglas y “normativas” que portan un tratamiento súper específico de la codificación, sobre la forma de la convención escénica y por supuesto con una disciplina rigurosa, propia de toda expresión clásica, que le exige al intérprete conocimientos precisos de actuación, canto, danza y acrobacia. Zeami, el referente principal del “Noh”, escribe manuales y teorías sobre la actuación y sus libros no sólo son instrucciones, sino tratados estéticos que traslucen cierto pensamiento mítico japonés relacionado con el zen.

Y por otro lado y al mismo tiempo, Hijikata es fuertemente atraído por las ideas maravillosas y transgresoras de Artaud, que a mi modo de ver es todo lo contrario a Zeami en el sentido de que no sistematiza nada para nuestra profesión, no nos deja por escrito una forma clara, precisa, metódica que nos sirva como teatristas que tenemos problemas prácticos resolver. Y con esto que digo, obviamente no puedo negar la fuerte impronta de su visión, de su vida, que es como un rayo de inspiración y locura que nos ilumina, pero si sos actriz y querés recursos concretos para actuar, rasgás, escarbás y a simple vista no aparecen, en todo caso, te inspirás de esas imágenes como intuiciones y los creas vos, y eso es lo que hizo Hijikata cuando crea la imagen del cuerpo muerto para bailar, un “cuerpo sin órganos ni organización”, cuerpo marioneta que pende de un hilo a riesgo de su propia vida, cuerpo fantasma, sin control ni voluntad, abierto a la multiplicidad de fuerzas del devenir.

«Máscara de Teatro Noh»

¿Lo ves, podés reconocer este gesto?, ese movimiento de ir para adentro con su tradición y viajar hacia afuera, a Occidente, con su creatividad, (re)significando, (re)situando, traficando y llevando agua para su propio molino, es decir, la danza la performance, ¿lo ves?.

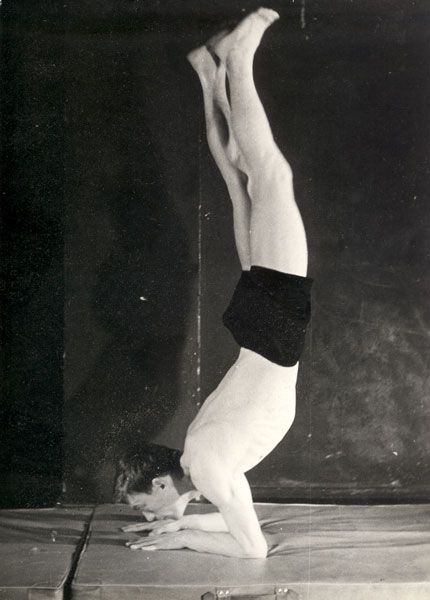

Ryszard Cieslak, actor del Teatro Laboratorio de Polonia.

Y en el caso de Grotowski, (que se lo tiene, por loco, chamán, gurú y que se yo cuántos adjetivos un tanto descalificativos), se de un teórico, pedagogo y estudioso incansable, que también «viaja hacia el pasado» y vuelve a (re)visitar a Stanislavski para analizar los dos momentos de su investigación recuperando sobre todo el método de las acciones físicas. Y si no conocés su trabajo te recontra recomiendo que leas “Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas”, de Thomas Richards, que es una bitácora de trabajo escrito con el cuerpx, cada frase ha sudado, está llena de la experiencia de este actor que te cuenta sobre la laboriosa tarea de amasar, tallar, pulir el gesto, estructurar la acción y encontrar la organicidad dentro de la técnica y cómo este método personal de actuación sirve para trabajar tanto con clásicos del teatro universal como para crear performances no convencionales.

Entonces retomando resulta que el teatro más innovador, “experimental” y por eso su nombre de laboratorio, surge de una reflexión minuciosa sobre los grandes maestros ya nombramos al “padre” si se quiere del “naturalismo”, entre comillas, psicologicista, pero también encontramos que se meten con Meyerhold, y su estudio sobre la biomecánica, el circo, y la esgrima, que apunta a otra estética, no naturalista y donde el entrenamiento físico-vocal del performer es un eje de la construcción de la teatralidad. Entonces observás que en “Hacia un teatro pobre” están presentes las influencias de los reconocidos “maestros” del arte teatral occidental, y al mismo tiempo un universo de exploraciones con sus aciertos y errores, ojo!, que toman de prácticas también de Oriente como el “yoga”, y el “Kathakali”, que es un drama de la India, también clásico, con fuerte presencia de la música, el canto y la narración además de la actuación.

Con todo esto quiero que veamos cómo en cada caso, aparece un apertura y una (re)apropiación sobre lo otro, lo extranjero, y con esto no quiero hacer apología de una mirada exotizante o colonizadora sobre la otredad, la diferencia, ¡no!, no se trata de eso, advierto los peligros, con eso me peleo en esta época donde tenemos todo al alcance de la mano y no necesitamos ni salir de casa para perfeccionarnos. Pero, sin irme por las ramas, lo que intento que veamos juntxs es reconocer un mapa de nuestras prácticas, una genealogía que nos permita rastrear las formas y procedimientos que utilizamos y en el mejor de los casos volver a interpelar el “cualquierismo” y el “todo vale” de la experimentación, de la performance, y de los géneros liminales, porque improvisar y experimentar no es hacer cualquier cosa. Y noto que muchas veces se mal entiende y quedan reducidas las posibilidades de nuestro oficio.

2) SOLTAR LA MÁSCARA: MORIR DEL CUERPO SOCIAL.

El hecho de que el butoh sea concebido como “danza”, aunque se trate de un género liminal difícil de definir y más próximo a la performance que a la danza contemporánea más común, “ha invisibilizado” un tipo de concepción del entrenamiento que comparte con los problemas prácticos a los que se enfrenta un/a actor/actriz, o performer a lo largo de toda su carrera. Lo que tienen en común “el cuerpo muerto” del butoh de Hijikata y “la vía negativa” de Grotowski, es que la preparación para la escena, pasa por desaprender, soltar hábitos, costumbres y estereotipos, tanto personales como culturales para encontrar esas formas inéditas, desconocidas, de algún modo íntimas y ocultas, que nos conectan y revelan cierta verdad y honestidad de nosotrxs mismxs. Veamos las citas a continuación que refieren esto que digo.

“Educar a un actor no significa enseñarle algo sino, tratamos de eliminar las resistencias que su organismo opone a los procesos psíquicos. El resultado es una liberación que se produce en el paso del impulso interior a la reacción externa, de tal modo que el impulso se convierte en reacción externa. El impuso y la acción son concurrentes. (…) La nuestra es una vía negativa, no una colección de técnicas sino la destrucción de obstáculos.” (Grotowski)

“La danza butoh da mucho miedo. Ustedes no necesitan más técnica. Ustedes deben encontrarse con su cuerpo. Si yo les doy el soporte, van a seguir explorando la técnica Ko Morobushi. Yo podría dar más cosas técnicas, pero eso no es interesante. La propuesta es que ustedes la encuentren.” (Ko Murobushi)

“Cuando en el butoh apelamos a la imagen del cuerpo sin órganos, sin organización, traído por Artaud- Deleuze, nos encontramos en un estado de multiplicidad de fuerzas. Cada parte del cuerpo empieza a realizar su propia escucha y su propio recorrido. Esto es sólo posible si hacemos primero silencio. Acallar el murmullo de la mente, morir del cuerpo cultural (social) que no para reproducir subjetividad desechable, ruidosa y hueca. Silencio, cuerpo muerto de la cultura. Alcanzar el vacío que las capas de cotidianeidad sostenida ocultan.” (Rhea Volij)

Vemos cómo el entrenamiento persigue un cierto tipo de estado, una predisposición tanto física como interna donde “lo menos es más” y te entrenas en discriminar cuándo es necesario hacer y cuando el soltar, ese no hacer, te conduce al encuentro, y en ese tire y afloje donde se juegan el ego, la voluntad, el control, el impulso, la necesidad, se trabaja sobre los límites, las resistencias, los miedos, las sombras de cada unx. Ko dice “encontrarse con su cuerpo”, que es meterse en la caverna, entrar en el ankoku del butoh, escuchar, percibir esa información oculta que aparece en lo corporal. Por eso los calentamientos comienzan por un vaciamiento, aquietar la mente, hacer silencio, “soltar los pensamientos”, a través de ejercicios físicos intensos, muchas veces a través de la extenuación y el cansancio (un aspecto que también es muy importante para Grotowski) o la exploración de imágenes poéticas impactantes, contradictorias, provocadoras (en el caso del butoh), que ponen el acento en parar con el automatismo, dejar de producir cantidad de movimiento externo, y poner en crisis las formas conocidas, interpelando a esos “gestos parásitos” o movimientos habituales, que salen porque sí, que anidan dentro y que algún modo “nos fagocitan la expresión”.

Y vale recordar algo muy muy interesante y diferenciador del butoh, que es su relación con el lenguaje, porque utiliza ciertas palabras, muchas venidas de la filosofía, ciertas imágenes, y tiempo verbales en modo pasivo que son la llave para bailar. En butoh “sos bailadx, sos movidx”, lo cual funciona como un poderoso descentramiento del yo, del sujeto, y parece una pavada, pero funciona como una llave mágica, te descocloca, cambia el paradigma totalmente y te entregás a una escucha más vasta, inconmensurable y enigmática mucho más rica y abundante que seguramente te traiga algo que no era lo que esperabas.

Por esto para cerrar este punto a favor de una “pasividad creadora” Grotowski dice que “el actor debe empezar por no hacer nada. Silencio, silencio total; incluyendo sus pensamientos. El silencio interno actúa como estímulo. Si hay absoluto silencio y durante algunos minutos el actor no hace nada en absoluto, este silencio interno empieza y dirige su naturaleza entera hacia sus propias fuentes.”

3) COMPONER EL ARTIFICIO. HACER VISIBLE LA FUERZA

En estas dos prácticas de teatro y danza, el cuerpx del performer es el escenario donde acontece el drama, el conflicto; el cuerpx hace visible esas fuerzas en tensión y se convierte en el mayor productor de teatralidad, de poesía. “El teatro pobre”, de Grotowski, descubre eso, que para crear teatro se precisa de un actor y un espectador y en ese encuentro acontece el hecho teatral y que todo lo demás como la literatura, la música, el despliegue de escenografía y vestuario y tecnologías resultan accesorios prescindibles. En contra de la tradición de la que venía en donde el texto lo era todo, y se creía que “porque había texto había teatro”, el laboratorio se centra en explorar profundamente todas las capacidades expresivas, plásticas del performer, en pos de una relación con el público.

Por eso es tan innovador con sus puestas, porque investigan perspectivas para mirar poniéndose en el lugar del público, y crean distancias o acercamientos de los modos de estar frente al acontecimiento escénico, modificando el espacio escénico para lo cual trabajan en espacios no convencionales, salen a la calle, rompen con la cuarta pared, prueban actuar entre el público bien cerca, disponen a los espectadores enfrentados y el escenario en el medio y así una serie de pruebas creativas porque entienden que el teatro no se limita ni a un texto escrito ni a un espacio físico tradicional como el teatro a la italiana, sino que es fundamentalmente una relación entre público y actores.

Akrópolis del Teatro Laboratorio.

Y lo mismo sucede con el butoh que rápidamente salió a la calle y se toca con la performance, quebrando una lógica de la utilización del espacio público. Tengamos en cuenta un contexto histórico político artístico, los años 60 y 70 de revolución, provocación, y cuestionamiento al sistema establecido en sus diferentes capas, el surgimiento de los “happenings” que rompen la escena convencional con cierta la lógica del relato, de la anécdota, la lógica el sentido en una sola dirección, cerrado y fijo, se interpela y la escena contemporánea se apoya ahora en su dimensión procesal, física y performativa del acto inmediato de su comunicación más que en una referencia a la realidad exterior. Esta nueva concepción valoriza el cuerpx como la materia singular con el cual el performer no ilustra una idea, no representa, sino que la realiza orgánicamente, “la hace cuerpo” y compone para encontrar una visibilidad desconocida, crear el artificio.

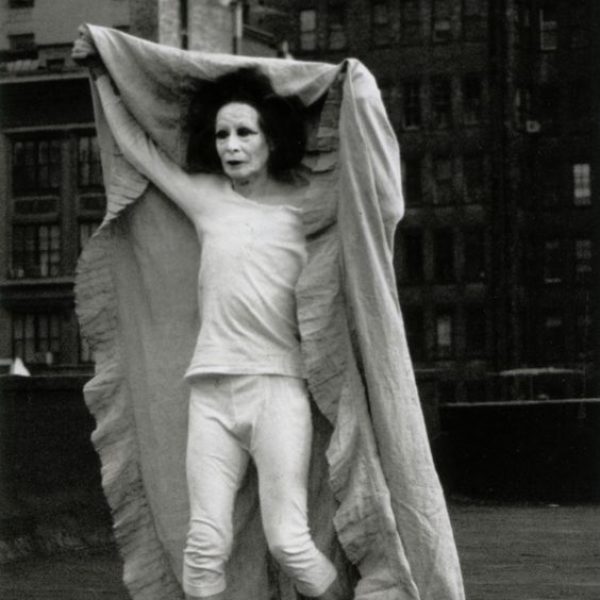

Kazuo Ohno, uno de los creadores del Butoh

Rhea Volij cita una frase de Francis Bacon que toma de la pintura para trasladar este concepto a la composición en butoh que dice así: “Pintar el grito más que el horror”. (…) pintaré cada vez menos el horror visible, porque el grito es la captura o la detección de una fuerza invisible”. Esta sería una forma de salir de la ilustración para entrar en esa fuerza invisible, anónima, contradictoria, que como un prisma tiene múltiples caras.

Vean a continuación cómo lo ejemplifica Grotowski cuando relata su trabajo:

«Horda» de Rhea Volij

“Hemos encontrado que la composición artificial no sólo no limita lo espiritual sino que conduce a ello, (la tensión tropística entre el proceso interno y la forma los refuerza a ambos. La forma actúa como el anzuelo, el proceso espiritual se produce espontáneamente ante y contra él). Las formas de la simple conducta natural oscurecen la verdad; componemos un papel como un sistema de signos que demuestran lo que enmascara la visión común: la dialéctica de la conducta humana. En un momento de choque psíquico, de terror, de peligro mortal o de gozo enorme un hombre no se comporta naturalmente. (…) Un signo y no un gesto común es el elemento esencial para nosotros. En términos de técnica formal no trabajamos con una proliferación de signos o por acumulación. (…) Más bien sustraemos, tratando de destilar los signos, eliminando de ellos los elementos de conducta “natural” que oscurecen el impulso puro. Otra técnica que ilumina la estructura escondida de los signos es la contradicción (entre el gesto y la voz, la voz y la palabra, la palabra y el pensamiento, la voluntad y la acción), aquí también seguimos la vía negativa.”

Extremar la composición, (de)construir los gestos, los movimientos, las acciones para encontrar los signos de tu alfabeto escénico, es una tarea de ensayos, de prueba y error, de estructurar, tallar, pulir, y pintar, y donde una y otra vez tenés que vértelas con tus “formas y fórmulas” que ya conocés y te funcionan. Siempre se da ese doble movimiento que va hacia la precisión de la técnica y hacia vos mismx como autoconocimiento, Grotowski lo sintetiza así: “Mientras más nos preocupe lo que está escondido dentro de nosotros, -en el exceso, en la exposición, en la autopenetración-, más rígida debe ser la disciplina externa; es decir la forma, la artificialidad, el ideograma, el signo. En eso consiste el principio general de la expresividad.”

4) BUSCAR TU LENGUAJE. ENCONTRAR TU VERDAD

Estás dos valoran mucho el proceso y entienden el training como una búsqueda infinita que pasa por diferentes momentos y que cada etapa tiene sus preguntas, sus cuestionamientos, sus búsquedas y eso cambia según dónde te encuentres, en la huella de qué tradiciones, en qué geografía, qué contexto social, cultural, económico, qué proceso interno. Por eso, retomando las palabras iniciales de Ko cuando nos dice que tenemos que buscar la propia técnica para crear, lo que hace es mostrarnos su compromiso con la búsqueda de un lenguaje escénico, que trae aparejado un proceso de autoconocimiento y nos regala esa posibilidad de ser libres y responsables con nuestro proceso y aprender a decidir, indagar, investigar, no seguir haciendo o “repitiendo como loro” y por eso es necesario cierta reflexividad del proceso, de nuestros procedimientos, de las búsquedas. ¿Por qué digo esto? Porque como actriz, bailarina, docente e investigadora, tengo a diario muchos problemas prácticos que resolver en torno a la creación de un lenguaje escénico y su transmisión pedagógica, por eso me interesa observar y reconocer qué dificultades concretas tuvieron los “grandes renovadores del siglo pasado”, y cómo salieron a resolverlas, con qué ética, qué metodologías, qué aciertos y qué errores surgieron en el camino, no para reproducir sus pasos a ciegas, sino para aprender de ellos, porque son nuestros abuelos, nuestros maestros y sobre ese conocimiento, podemos profundizar y/o trazar nuestros propios caminos.

«Horda» de Rhea Volij. Pieza de danza butoh. (2016)

Este último punto en común es una ética que me acompaña y es una de las inquietudes que más me desafía como artista y me interesa transmitir como docente. Gracias a lo híbrido del butoh con sus condimentos teatrales me especializo en la articulación butoh y teatro dando a conocer las posibilidades que te brinda una y otra práctica según el objetivo que desarrolles, porque no es lo mismo entrenar butoh para improvisar danza, o para crear coreografías, o usarlo como entrenamiento para la actuación o para crear piezas más híbridas como una performance o simplemente para conectar con tu cuerpx sin ningún objetivo escénico. Cada finalidad que busques tiene sus pasos, sus técnicas y cambiar el enfoque cambia el proceso.

“El actor se expresa por una tensión elevada al extremo, de una desnudez total, de una disposición absoluta de su propia intimidad; y todo esto sin que se manifieste el menor grado de egotismo o autoregodeo. El actor se entrega totalemnte, es una técnica del trance y de la integración de todas las potencias psíquicas y corporales del actor que emergen de las capas más íntimas de su ser y de su instinto y que surgen en una especie de transiluminación” (Grotowski)

Y es así que si te entrenas en mi propuesta vas a practicar el sistema que yo misma utilizo para crear y así generar tu propio lenguaje o bien te vas a entrenar con recursos del cuerpo y la voz para aplicarlos a tu trabajo de actuación, de danza o de canto, es decir adquirís herramientas concretas para el lenguaje y/o estética particular que desarrolles. Y esto es posible gracias a las puertas que abren Grotowski con su “Teatro Laboratorio”, y luego siguen desarrollado el “Odin Teatret” que dirige Eugenio Barba, que como buenos europeos que son se encargaron de teoriza, analizar, sistematizar por escrito todas sus exploraciones y te demuestran cómo el entrenamiento es una herramienta de trabajo que funciona más allá de un género o estética particular que desarrolles.

Por eso el estudio de estas dos líneas de investigación me parecen campos de exploración que pueden renovar y ensanchar el campo de nuestras prácticas escénicas, de nuestras experiencias personales, de lo que sabemos y podemos desde el cuerpx. Y esta es una de las razones por las cuáles los artistas hacemos arte, para conocernos, para activar esa especie de antena o fibra que corre en lo vertical y horizontal a la vez y que nos permite tocar algo impersonal, o universal si se quiere, y que al mismo tiempo nos toca a un lugar muy íntimo. Para cerrar te dejo con las palabras de nuestro querido Jerzy Grotowski:

¿Por qué nos interesa el arte?

Para cruzar nuestras fronteras, sobrepasar nuestras limitaciones, colmar nuestro vacío, colmar a nosotros mismos. No es una condición, es un proceso en el que lo oscuro dentro de nosotros de pronto se vuelve transparente. En esta lucha con la verdad más íntima de cada uno, en este esfuerzo por desenmascarar el disfraz vital, el teatro con su perceptividad carnal siempre me ha parecido un lugar de provocación. Es capaz de desafiarse a sí mismo y a su público violando estereotipos de visión, juicio y sentimiento, sacando más porque es el reflejo del hálito, cuerpo e impulsos internos del organismo humano. Este desafío al tabú, esta transgresión proporciona el choque que arranca la máscara y que nos permite, ofrecernos desnudos a algo imposible de definir pero que contiene a la vez a Eros y a Carites.

Bueno, espero que toda esta información te haya servido para conocer un poquito más del butoh, que es un lenguaje con poca difusión y parte de mi trabajo es acercarlo y darlo a conocer para vos performer que buscas nuevos recursos técnicos y expresivos que al mismo tiempo te conecten con tu ser. Si te gustó el artículo y te dejó pensando en algo, comentáme, preguntáme, que me interesa escucharte!

¡NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA!

Tamia